年金事務所から連絡があったのはこの専門家派遣事業でした。

10月から101人以上の事業所に社会保険(厚生年金 健康保険)の適用が始まります。

8月ぐらいに社会保険庁から直接、強制適用となる事業所に書類が届きます。

個人個人へ納得のいく説明は大変(だから強制加入なのか)。

年金事務所から連絡があったのはこの専門家派遣事業でした。

10月から101人以上の事業所に社会保険(厚生年金 健康保険)の適用が始まります。

8月ぐらいに社会保険庁から直接、強制適用となる事業所に書類が届きます。

個人個人へ納得のいく説明は大変(だから強制加入なのか)。

165歳超継続雇用促進コース

2高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

3高年齢者無期雇用転換コース

上記3つのコースがあります。

最初に要件が合えばコース1を申請受給し次にコース2、コース3を

申請受給するのが高齢者雇用推進の趣旨とともに活用されると思われます。

上司の⽬が届かないオフィス以外の場所で働く頻度の⾼いテレワー

ク実施者に対する⼈事評価には、「⽬標管理制度」に基づく成果

主義が適⽤されることがあります。

目標管理の考え方を最初に導入したのはP.F.ドラッガーです。

ドラッガーは、1954年の著作「現代の経営」の中で自己管理による

目標管理、という章を設けその考えを提唱しています。

昨年度は途中から(9月)下請駆け込み寺事業の価格サポート専門家を委託されていたのですが、本年度も始まります。今年度は予算が削減され相談件数は100件とされたとのことです。しかし1企業に対して3回までの訪問相談ができ県内に限定されずマッチングされれば全国規模で活用できるので使い勝手は良いのではないかと思います。

http://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/index.htm

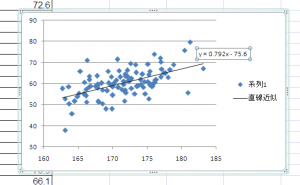

職務給分析職務給評価というと「人事労務」の知識(分厚い教科書を読んで理解して暗記する)だけと思う人がいるかもしれないですが、かなり『統計』(作業や設計)も必要です。左のような「散布図」を作って近似値曲線を引いて『相関』を見ます。全部エクセルの「グラフ」と「関数」がやってくれるわけなのですが相関関係から回帰分析(単回帰分析から重回帰分析まで深耕)まで進んでいくといくらエクセルがやってくれるということであってもよくわからないことだらけになってきます。

職務給分析職務給評価というと「人事労務」の知識(分厚い教科書を読んで理解して暗記する)だけと思う人がいるかもしれないですが、かなり『統計』(作業や設計)も必要です。左のような「散布図」を作って近似値曲線を引いて『相関』を見ます。全部エクセルの「グラフ」と「関数」がやってくれるわけなのですが相関関係から回帰分析(単回帰分析から重回帰分析まで深耕)まで進んでいくといくらエクセルがやってくれるということであってもよくわからないことだらけになってきます。

私の場合はジュニア&シニア編なので「表計算ソフトエクセル」で十分(実際は機能「データ」を使いこなせてはいない)なのですが、最近の大学の学部の授業では、統計ソフト「R」(フリーソフト)とか使ってなんか細かく(難しくして)やっています。一応わたくしは経済学部にむかし行ってたのですが(主にかの有名なマルクスの方ですが)「統計」は昔と今は学習内容(作業)が全然違うようです。さらに一応ここ最近人文学部法学科夜間主コース社会人クラブ(経済科目も取り放題)へ行っていたので(表計算ソフトのエクセルさへ使いこなせていないながら)何とか現代統計学に対応して職務評価職務分析をおこないます。(最近、滋賀大学(落ち目から脱出か?凄い落ち目の静大より難しい?)に日本初の統計を主に学ぶ(情報も学ぶ)データーサイエンス学部なるものができたそうです。)

職務給って何?

1960年代に『敗戦後の生きていくだけの糧としての生活給人事制度』に代わる人事等級制度として日本にもアメリカから導入されたが日本固有の「日本的経営」に合わず「職能給人事制度」にすぐにとって代わられた。

長所としては年功的処遇が避けられ(職務遂行能力を基準としないから)担当する仕事に見合った報酬を提供できる。日本の正社員の人事制度(特に経済成長期の)においては、適応・定着しなかったが非正規雇用者が増加した現代においてパートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇を実現するため担当する職務をはかる「共通のモノサシ」として厚生労働省で推奨している。